Luta antimanicomial: entenda o que é o movimento social lembrado em 18 de maio

Por uma sociedade sem manicômios: os caminhos da luta antimanicomial no Brasil, da denúncia dos horrores à construção do cuidado em liberdade

Desinstitute

8 min

Navegue por tópicos

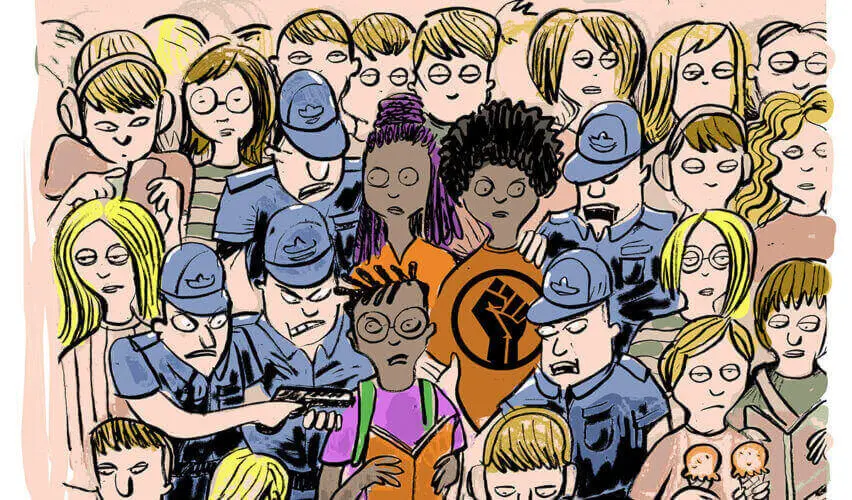

A luta antimanicomial é um movimento social e político que combate a lógica manicomial de tratar pessoas com sofrimento psíquico por meio do isolamento, da exclusão e da violência. Defende que o cuidado em saúde mental deve ser feito em liberdade, com respeito aos direitos humanos e à singularidade de cada sujeito.

A base da luta é simples: loucura não é crime, não justifica prisão, e ninguém deve ser trancado por ser diferente. Adicionalmente, o campo antimanicomial está conectado à várias outras agendas na luta por um projeto de sociedade que seja justo, igualitário, com respeito à toda diversidade, identidade e formas de expressão; na luta e no enfrentamento a todo e qualquer processo de opressão e silenciamento de populações historicamente negadas pelo pensamento hegemônico social.

Como começou a luta antimanicomial

A crítica ao manicômio ganhou força mundialmente nos anos 1960 e 1970, especialmente com a Reforma Psiquiátrica Italiana, liderada por Franco Basaglia. Ele denunciou os manicômios como instituições de violência e propôs um modelo territorial de cuidado, com foco na reinserção social.

No Brasil, a luta antimanicomial nasce no momento da redemocratização, nos anos 1980. Trabalhadores da saúde mental começaram a denunciar os abusos nos hospitais psiquiátricos e se articularam em torno do movimento sanitário, influenciando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O que é o manicômio?

O manicômio não é apenas um espaço físico. É um modelo de pensamento e prática que isola, controla e violenta. Trata-se de uma lógica que considera determinadas manifestações e pessoas como perigosas, incapazes, sem voz, alguém a ser excluído da sociedade. Mesmo que o hospital mude de nome ou de fachada, se a lógica for de controle e exclusão, ainda que disfarçadas sob o falso manto do cuidado, continua sendo manicômio.

Os horrores dos manicômios no Brasil

O caso mais emblemático é o Hospital Colônia de Barbacena (MG). Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram nesse lugar. Lá, a maioria nem sequer tinha diagnóstico psiquiátrico: eram mulheres pobres, negros, pessoas em situação de rua, homossexuais, meninas estupradas, indesejados. A psiquiatria virou instrumento de limpeza social. A jornalista Daniela Arbex mostrou essa tragédia no livro “Holocausto Brasileiro”.

Barbacena não foi exceção. Hospitais como o Juliano Moreira (BA), Pedro II (RJ), e o Juquery (SP) também operaram como depósitos humanos. O manicômio serviu ao controle dos corpos indesejáveis. O manicômio é o braço psiquiátrico do racismo, do patriarcado e da moral conservadora.

Manicômios contemporâneos

Hoje, há manicômios disfarçados. Muitos hospitais psiquiátricos continuam ativos, inclusive recebendo recursos públicos. Também vemos práticas manicomiais em comunidades terapêuticas, manicômios judiciários, clínicas privadas e até em instituições públicas que, embora não sejam “manicômios clássicos”, ainda funcionam com base na exclusão, medicalização excessiva e falta de escuta real ao sujeito.

Como se construiu a Reforma Psiquiátrica no Brasil?

A Reforma Psiquiátrica foi fruto de luta política, e não de boa vontade estatal. O movimento de trabalhadores da saúde mental criou a Frente Nacional Antimanicomial e pressionou por mudanças reais.

O marco legal é a Lei 10.216/2001 (Lei Paulo Delgado), que:

- Garante direitos às pessoas em sofrimento psíquico;

- Define que o cuidado deve ser feito prioritariamente fora dos hospitais;

- Restringe internações e exige que sejam por tempo determinado, com laudo médico e acompanhamento.

A reforma foi um processo gradual. Houve três eixos principais:

- Fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos;

- Criação de uma rede substitutiva (CAPS, residências terapêuticas, etc.);

- Promoção da cidadania dos usuários: trabalho, moradia, cultura, lazer, afeto.

Esse processo é chamado de desinstitucionalização: não é apenas tirar o paciente do hospital, mas tirar o hospital da vida da pessoa. Envolve reinserção social, reconstrução de vínculos e autonomia.

Como funciona o sistema público hoje (RAPS)

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é a política pública que deveria sustentar o cuidado em liberdade. Seus principais componentes são:

- CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) – atendimento contínuo, com equipe multiprofissional, sem internação longa;

- Residências Terapêuticas – moradias para ex-internos crônicos;

- Consultórios na Rua – cuidado de pessoas em situação de rua;

- Unidades de Acolhimento, leitos em hospitais gerais e atenção básica integrada.

Na prática, a RAPS sofre desfinanciamento, sucateamento e disputa com interesses privados (como clínicas e comunidades terapêuticas).

Relação com o antiproibicionismo

A luta antimanicomial se entrelaça com o antiproibicionismo das drogas porque o proibicionismo também é ferramenta de controle social. A criminalização das drogas – que, na verdade, é contra pessoas – atinge em cheio negros, pobres e pessoas que usam drogas, que muitas vezes são internados à força em clínicas, comunidades terapêuticas ou são presos.

A política de guerra às drogas alimenta manicômios contemporâneos, legítima internações compulsórias e fortalece o lucro de instituições que exploram o sofrimento. O direito ao cuidado voluntário e em liberdade precisa incluir o direito de fazer uso (ou não) de substâncias, com redução de danos e sem repressão moral.

Por que lutar?

A luta antimanicomial é necessária porque a lógica do confinamento continua viva. Internações compulsórias, clínicas privadas que funcionam como depósitos humanos, comunidades terapêuticas religiosas financiadas pelo Estado, ausência de investimento em serviços públicos de base comunitária.

Os desafios atuais

- Sucateamento da RAPS: falta de verba, desmonte de CAPS, fechamento de residências terapêuticas.

- Avanço das comunidades terapêuticas: muitas com práticas religiosas e repressivas, recebendo recursos públicos sem regulação adequada.

- Criminalização da pobreza e da loucura: aumento de internações compulsórias, medicalização da vida e abandono de políticas de cuidado territorial.

- Retrocessos políticos: governos que desrespeitam a Lei 10.216, incentivam internações longas e favorecem interesses privados.

Desafios para hoje e o futuro

- Garantir financiamento estável e ampliado para a RAPS.

- Impedir o avanço das comunidades terapêuticas.

- Formar profissionais comprometidos com a ética do cuidado em liberdade.

- Fortalecer o protagonismo dos usuários e seus movimentos.

- Resistir aos retrocessos políticos e defender a Reforma Psiquiátrica como política de Estado.

A Luta Antimanicomial é uma luta pela dignidade. Não se trata apenas de saúde mental, mas de direitos humanos, justiça social e democracia. É um movimento vivo, que precisa ser fortalecido todos os dias, em cada território.

Para aprofundar o debate, conhecer dados, análises, experiências e práticas no campo da saúde mental e direitos humanos, siga o Desinstitute nas redes sociais e visite o blog da organização. Lá, você encontrará reflexões e conteúdos atualizados sobre a luta antimanicomial no Brasil e na América Latina.

Acesse: www.desinstitute.org.br

Instagram: @desinstitute

Referências Bibliográficas

ARBEX, Daniela. Holocausto Brasileiro: a história do hospício de Barbacena. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

- AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995.

- BASAGLIA, Franco. A instituição negada. São Paulo: Editora Graal, 1985.

- DELGADO, Paulo Amarante. Teorias e críticas em saúde mental. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.

- BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

- MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 2010.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados – 15 anos de Reforma Psiquiátrica. Brasília: MS, 2012.

- TENÓRIO, Fernando. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: aportes para uma teoria crítica das instituições. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 1997.

Sobre o Desinstitute

O Desinstitute é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que atua pela garantia de direitos humanos e pelo cuidado em liberdade no campo da saúde mental, no Brasil e na América Latina.

Fundado em 2020, o Desinstitute nasce da união de pessoas com trajetórias nas áreas da saúde e do Sistema de Justiça, que se organizaram para formar uma instituição orientada pelos princípios da luta antimanicomial. Dedicado à defesa do SUS (Sistema Único de Saúde) e do Estado Democrático de Direito, tem como objetivo incidir sobre políticas públicas.

Você vai gostar também:

Cis e trans: qual a diferença dos termos?

3 min

Saiba o que pode e o que não pode em uma abordagem policial

16 min

Rafael Ciscati

ECA: o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente

7 min

Entrevista

Ver mais

COP30: “A Conferência das Partes precisa ouvir a parte do povo”

6 min

Angela RoRo: relembre a entrevista histórica da cantora ao Chanacomchana

11 min

Glossário

Ver mais

O que é adaptação climática e por que ela importa

5 min

Povos e comunidades tradicionais: entenda o que são

14 min