Qual o papel (e a imagem) do Brasil no debate climático?

Ao sediar a COP, Brasil quer ser visto como protagonista no combate ao aquecimento global. Precisa superar contradições internas e convencer o mundo de que é urgente um mutirão pelo clima

Rafael Ciscati

17 min

(atualizado 22/10/2025 às 17h07)

Navegue por tópicos

Foto de topo: vista aérea da cidade de Belém, no Pará (foto Rafael Medelima/COP 30)

Quando se candidatou a sediar a COP 30 — a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Belém, no Pará— a imagem do Brasil não era das melhores entre ambientalistas.

Era novembro de 2022 e Luís Inácio Lula da Silva acabara de ser eleito presidente depois de uma disputa acirrada com o antecessor, Jair Bolsonaro.

Ao longo dos seus quatro anos na presidência, o capitão reformado do exército adotou uma política ambiental que afrouxou mecanismo de fiscalização, fez saltar a área de floresta desmatada na Amazônia e abriu caminho para o garimpo ilegal em terras indígenas. Tentando emular uma decisão tomada nos EUA pelo governo Trump, o então presidente brasileiro chegou a ameaçar retirar o país do Acordo de Paris, o tratado firmado em 2015 em que 195 países se comprometeram a reduzir a emissão de gases de efeito estufa de modo a limitar o aquecimento do planeta a 1,5ºC em relação ao período pré-industrial. Bolsonaro disse que os alertas sobre a crise climática eram “histeria”.

Depois de tantos anos, talvez a maioria de nós já não lembre, mas a COP poderia ter acontecido no Brasil ainda em 2019. O país foi confirmado como sede da 27ª edição da conferência no final de 2018, no apagar das luzes do governo de Michel Temer. Recém-eleito, Bolsonaro rejeitou a ideia. Por telegrama, disse à ONU que não realizaria o evento por causa de problemas orçamentários. Aquela recusa inaugural daria o tom do que seriam os anos Bolsonaro no campo da diplomacia do clima. “Outrora liderança na arena climática, Brasil desaponta em Glasgow”, escreveu o jornal americano The New York Times ao comentar a postura do país durante a COP 26, na Escócia.

Recém-eleito, Lula participa da COP 27, no Egito. “O Brasil voltou” (Foto:UNFCCC)

Ao se candidatar a sede da conferência de 2025, a nova administração marcava distância em relação à anterior. “O Brasil voltou,” disparou um Lula recém-eleito, sob aplausos, diante dos delegados da COP 27, realizada em Sharm el Sheik, Egito, em 2022. “O Brasil voltou para reatar seus laços com o mundo e voltar a cooperar com os países mais pobres, com investimentos e transferência de tecnologia”.

O Brasil voltara e trazia um time de peso. O anúncio de Lula foi feito na companhia de Marina Silva, que se tornaria ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima do novo governo, depois de ter comandado a pasta no início dos anos 2000, durante a primeira passagem de Lula pela presidência. A candidatura brasileira à sede da COP recebeu apoio do Grupo de Estados Latinoamericanos e Caribenhos em maio de 2023. E foi confirmada pelos demais membros da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCC) em maio daquele ano — a escolha da sede, como toda decisão na COP, ocorre por consenso.

Enfim, o ano da COP no Brasil chegou. E ninguém nega que o Brasil de 2025 é diferente do país de 2022. “O desmatamento na Amazônia caiu cerca de 45% nos dois primeiros anos do governo, e o terceiro ano deve ter números parecidos”, lembra Márcio Astrini, diretor do Observatório do Clima, uma coalização brasileira de organizações ambientalistas. “Temos hoje um governo que criou o ministério dos Povos Indígenas e um presidente que fala de combate ao crime ambiental. É um país que mudou”.

Mas, quem acompanha a política climática também concorda que, se quiser ocupar a posição de protagonista na arena climática,o Brasil terá de trilhar um trajeto tortuoso.

Há problemas internos: com um Congresso muitas vezes avesso a políticas de proteção ambiental, e membros do governo (o presidente entre eles) que defendem a abertura de novas frentes de exploração de petróleo, há dúvidas quanto à firmeza dos compromissos ambientais brasileiros. Externamente, os desafios no horizonte incluem baixa disposição ao diálogo— os EUA de Trump, por exemplo, tornaram a sair do Acordo de Paris — e países mais comprometidos a gastar com aparato militar do que com a transição energética para longe dos combustíveis fósseis.

Nesse cenário conturbado, pode o Brasil superar contradições, assumir o almejado papel de liderança progressita e garantir que a COP 30 deixe um legado positivo?

A ambição brasileira de ocupar posição de destaque nos debates sobre clima não é nova. Descontado o hiato bolsonarista, o país persegue esse objetivo desde o início dos anos 1990. À época, o país era visto como um vilão, em grande medida por causa das emissões de dióxido de carbono decorrentes do desmatamento na Amazônia.

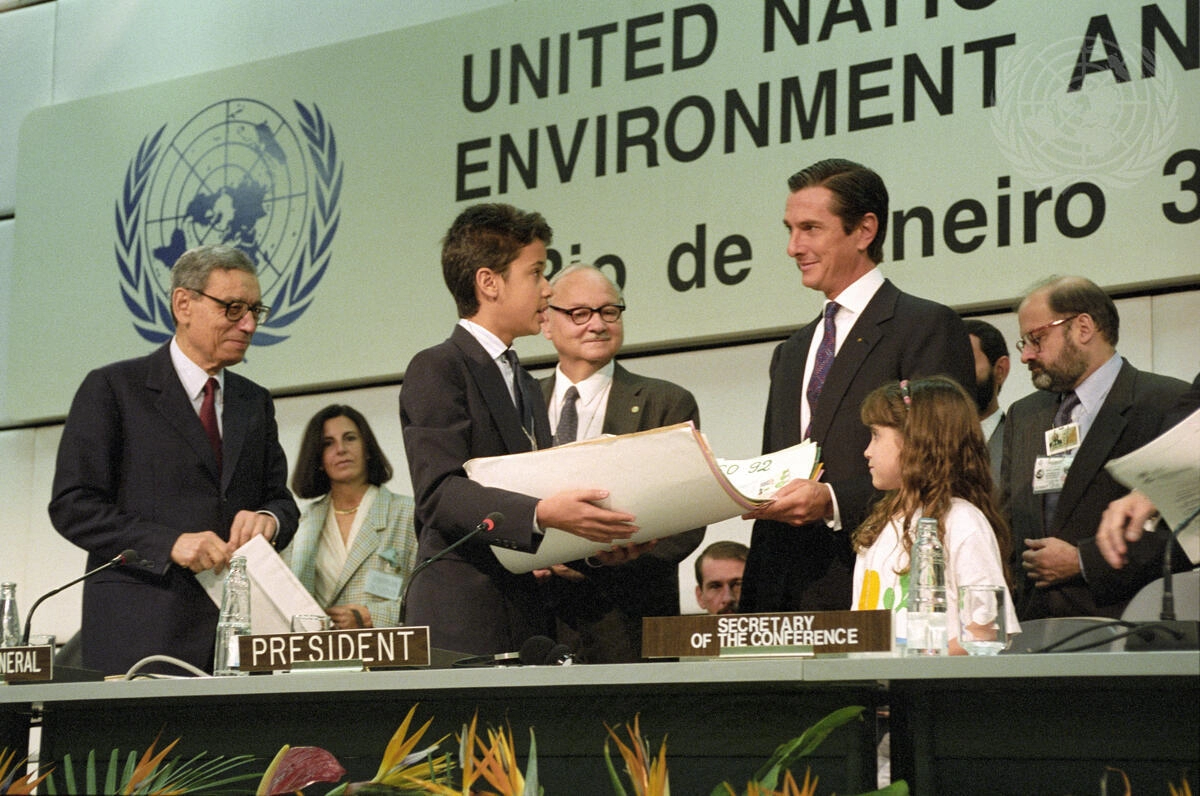

O presidente Fernando Collor durante abertura da Rio 92 (Foto: Michos Tzovaras/UN photos)

Para mudar essa imagem ruim, uma das primeiras ações tomadas pelo país foi sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. O evento da ONU, realizado no Rio de Janeiro em junho daquele ano, deu origem à UNFCCC: um tratado em que 198 países se comprometeram a agir para controlar a concentração de gases estufa na atmosfera, de modo a conter a escalada das temperaturas terrestres. Em artigo publicado em 2019, o cientista político Eduardo Viola relembra como a proposta de sediar o encontro dividiu o governo brasileiro de então.

Na época, vigorava um discurso nacionalista que pintava as negociações climáticas como uma tentativa de intervenção externa na política nacional, capaz de ameaçar o controle brasileiro sobre a Amazônia.

A Eco-92, como o evento ficou conhecido, foi fundamental para a criação de uma governança global do clima. Os países signatários da UNFCCC (também chamados de “partes”) criaram um órgão diretivo destinado a garantir a implementação do acordo: a Conferência das Partes (COP), que se reúne anualmente, sempre em um país diferente.

O evento foi, também, a pedra de fundação do que Viola chamou de “mito brasileiro”: a ideia de que o país tenha, desde 1992, se comportado como uma força progressista no combate ao aquecimento global. A história tem mais nuances.

Viola aponta como, já na década de 1990, o Brasil tentou se eximir da sua parcela de responsabilidade pelo aquecimento global. Em 1997, o país apresentou uma proposta à UNFCCC sugerindo que, ao contabilizar o volume de gases estufa historicamente emitido por um país, não fossem levadas em consideração emissões resultantes de desmatamento e outros processos de mudanças no uso do solo — justamente nosso calcanhar de Aquiles. “A proposta brasileira contrariava qualquer pretensão de evitar mudanças climáticas perigosas”, escreve Viola.

“Ao mesmo tempo, é inegável que o país protagonizou lances importantes da diplomacia climática”, lembra Astrini. Na COP de Copenhague, em 2009, por exemplo, o Brasil foi pioneiro ao apresentar metas voluntárias de redução de emissões.

O país também avançou no combate ao desmatamento na Amazônia, especialmente no período que vai do primeiro governo Lula até 2012. O esforço cacifou o Brasil, um dos maiores emissores de gases estufa do mundo, a se projetar como uma liderança ambientalmente responsável.

Contradições desse tipo acompanham o Brasil ainda hoje. Na COP 28, em Dubai, uma ano depois de se candidatar à sede da conferência, Lula disse que o Brasil queria “liderar pelo exemplo”. As promessas incluíam zerar o desmatamento na Amazônia até 2030 e acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis. “Nossas NDCS já são mais ambiciosas que as da maioria dos países ricos”, afirmou, se referindo às metas de redução de emissões que os signatários do Acordo de Paris precisam apresentar a cada cinco anos.

As novas NDCs brasileiras foram apresentadas em novembro de 2024 – antes da maioria dos países – e receberam uma saraivada de críticas: observadores consideram que o país foi vago e estabeleceu metas tímidas demais. “Com a atual NDC, o Brasil perde a chance de se afirmar como um verdadeiro líder na agenda climática – logo no ano em que assume a presidência da COP30. Uma meta mais ambiciosa, acompanhada de diretrizes setoriais claras e um plano de financiamento justo e equitativo, poderia ter sido o golaço que o mundo esperava”, escreveu Carolina Alves, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) no blog Central da COP, mantido pelo Observatório do Clima.

As críticas às NDCs se somam a outras derrapadas. Em março de 2025, uma matéria do jornal The New York times destacou as “ambições conflitantes” do Brasil: apesar de se declarar líder no combate ao aquecimento global, o país também trabalha para transformar a Petrobrás na terceira maior produtora de petróleo do mundo até 2030. Tampouco passou despercebida, à imprensa internacional, a defesa que o próprio Lula faz da exploração de petróleo na foz do Amazonas. A empreitada foi desautorizada pelo Ibama que, desde então, é pressionado pelo governo a conceder a licença ambiental necessária à realização de pesquisas na região.

Por fim, mal de todos os males, o Congresso aprovou, em julho desse ano, um projeto de lei que implode o processo de licenciamento ambiental. A medida, apelidada de PL da Devastação por ambientalistas e organizações do terceiro setor, recebeu apoio massivo da bancada ruralista.

O texto eximia diversas atividades agropecuárias de passar pelo processo de licenciamento ambiental, e criava a modalidade do “licenciamento por adesão”: uma espécie de autolicenciamento, em que o próprio empreendedor declara que suas atividades não são prejudiciais a pessoas e ecossistemas. Lula vetou a maior parte da proposta. Manteve, no entanto, o trecho que cria um processo de licenciamento facilitado, a Licença Ambiental Especial, para obras consideradas estratégicas. Críticos temem que a medida abra caminho para exploração de petróleo na margem equatorial. Pode ser que o Congresso ainda derrube os vetos do presidente.

Observadores internacionais não ignoram essas contradições. “E elas não ajudam a construir uma boa imagem para o Brasil”, diz Miriam Garcia, do World Resources Institute (WRI). Ainda assim, não chegam a comprometer a capacidade do país como negociador.

Na COP30, o Brasil tem dupla identidade: como organizador, o país ocupa a presidência do evento. Está responsável por bater o bumbo: tentar garantir que a agenda de negociações seja cumprida ao longo das duas semanas de encontro . Essa atuação não pode ser confundida com o papel do Brasil enquanto parte do acordo, que negociará segundo seus interesses. E, apesar de enfrentar percalços, a reputação do Brasil enquanto presidente da COP vai bem, obrigado. “A diplomacia brasileira é muito bem vista em todo mundo”, diz Garcia.

Plenária da pré-Cop em Bonn – um termômetro dos ânimos para a Conferência (Foto: UNFCCC)

Acontece que, enquanto presidente da COP, o Brasil também tem pela frente um desafio imenso. A última COP, em Baku, deixou no ar uma nota de desapontamento. Na ocasião, discutiu-se uma nova meta global de financiamento. Os países desenvolvidos se comprometeram a contribuir com US$ 300 bi anuais, destinados à implementação de medidas de mitigação (ou seja, de diminuição das emissões de gases estufa) e de adaptação às mudanças do clima. Um valor muito aquém do que se desejava. As presidências das duas COPs, a 29 e a 30, se comprometem a traçar um plano que permita ampliar o volume de recursos disponíveis, de modo que essa cifra chegue a US$1 tri anuais. Esse plano recebeu o nome de rota Baku-Belém, e deve ser apresentado em novembro, mas não vai ser ponto de negociação durante a Conferência.

Em junho, o tema do financiamento travou, por um dia inteiro, as discussões da chamada “pré-Cop”. O encontro técnico acontece sempre na cidade de Bonn, na Alemanha, e é o primeiro momento em que as partes da UNFCCC se encontram, formalmente, para negociar. Por isso, a reunião costuma ser um termômetro dos ânimos para a Conferência.

Neste ano, a temperatura subiu quando a Bolívia propôs que a agenda do encontro envolvesse uma discussão sobre a implementação do artigo 9.1 do Acordo de Paris. Ele diz que cabe aos países desenvolvidos contribuir, financeiramente, para que os países em desenvolvimento adotem medidas de adaptação e mitigação à crise do clima. A proposta não foi aceita. O imbróglio em Bonn já indica que, ainda que a discussão sobre financiamento não esteja entre os itens da agenda da COP 30, o assunto tende a ser o elefante branco na loja de cristais de Belém.

A meta insuficiente, somada a outros atropelos da última edição (que viu documentos de negociação serem vazados para parte dos países), criou o que Garcia, do WRI, chama de “fissuras” no tecido do multilateralismo climático. Falta confiança entre as partes.

Isso acontece justamente num momento geopolítico em que as nações parecem indispostas ao diálogo, e investidas numa corrida armamentista. Uma análise recém-publicada pelo Instituto Talanoa, que acompanha as movimentações da política climática, lembra que os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) decidiram aplicar 5% do PIB em defesa a partir desse ano. Dinheiro existe. Mas não para o clima.

Diante desse quadro, Garcia explica que a missão do Brasil envolve reconstruir a arquitetura da cooperação internacional sobre o clima. Para fazer isso, o país tenta propor inovações ao mesmo tempo em que “joga com o manual debaixo do braço”.

Desde março, o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, publicou oito cartas em que descreve como o Brasil enxerga o processo de negociação. Frente à multiplicidade de preocupações que a COP pretende endereçar, Corrêa do Lago elegeu três prioridades: reforçar o multilateralismo, acelerar a implementação do Acordo de Paris e conectar o regime climático à vida das pessoas.

Logo na primeira carta, convocou o mundo inteiro a participar de um mutirão pelo clima. O termo usado foi esse mesmo — mutirão, palavra que, em tupi, se refere a uma comunidade que se reúne para trabalhar em uma determinada tarefa. Com ela, a COP brasileira conclama Estados, governos subnacionais, empresas e lideranças populares a atuar contra a crise do clima, pensando e implementando soluções locais.

Quem esteve na pré-Cop em Bonn diz que, por lá, a ideia de mutirão pegou. “Os brasileiros que estavam no evento se viram tendo de explicar qual o significado da palavra, e em qual contexto ela é usada”, diz Garcia, divertida com a situação inusitada.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, e Ana Toni, CEO da Conferência. A diplomacia brasileira goza de boa reputação (Foto:Isabela Castilho | COP30)

Apesar dos percalços, membros de organizações da sociedade civil ouvidos por Brasil de Direitos não disfarçam certo otimismo quanto aos rumos da COP em Belém.

Do ponto de vista processual, uma boa COP é aquela que cumpre a agenda de negociações. “Mas não queremos que os negociadores fechem qualquer texto”, diz Carolina Alves, do Inesc, à Brasil de Direitos. É dela o artigo que critica as NDCs brasileiras. “Queremos que eles abordem a transição para longe dos combustíveis fósseis, a transferência de recursos para adaptação climática e discutam a transição justa de modo a incluir as comunidades, povos indígenas e tradicionais”.

É bastante coisa. Mas uma COP no Sul Global, acredita ela, tem potencial para arejar mentalidades. A COP em Belém é a primeira em uma democracia depois de três edições sob regimes autoritários. É um dos seus trunfos para dar certo. “Para ser bem-sucedida, essa precisa ser uma COP que conte com a participação da sociedade civil”, diz Alves.

E é essencial que os negociadores estejam dispostos a ouvir toda essa diversidade de vozes. “Eu sempre saio das COPs com a impressão de que se os negociadores fossem aos territórios, falassem com as pessoas que já sofrem os impactos da crise climática, alguma empatia, algum senso de humanidade seria considerado nesse processo de negociação”, aposta Mariana de Paula, diretora executiva do Instituto Decodifica. “Isso traria a percepção de que é preciso agir com urgência”.

Nascido na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, o Decodifica se dedica a produzir dados sobre territórios de favelas e periferias, e levar essas informações a foruns onde elas possam interferir na formulação de políticas públicas. Junto de outras organizações, o grupo lançou uma carta-manifesto, em outubro passado, cobrando que os governos da América Latina priorizem medidas de adaptação climática. O tema vai ser um dos principais tópicos de discussão da COP em Belém.

Acampamento durante a Marcha das Mulheres Indígena em Brasília. É dos territórios que vêm as soluções para as crises (Foto:Rafael Medelima/COP30)

Hoje, as partes discutem como diminuir o número de indicadores utilizados para avaliar se um país avançou nas suas metas de adaptação climática. Isso é importante porque, com menos indicadores, fica mais simples comparar avanços. Quando começou a pré-cop em julho, a lista perfazia mais de 400 tópicos. O desejo é reduzi-la a algo perto de 100. “Se isso acontecer, a COP terá alcançado um avanço processual importante”, diz. Avanço maior será se essa mudança refletir as urgências de favelas, periferias e outras comunidades vulnerabilizadas.

Quem sabe assim, diz Mariana, a pauta climática possa ser abraçada pelas populações para ganhar fôlego e legitimidade. “É preciso lembrar, antes de tudo, que o que está sendo negociado tem impacto na vida das pessoas. Clima não é uma coisa etérea”, diz.

Nas cartas destinadas à comunidade internacional, Correa do Lago disse querer que o Brasil se posicione como um celeiro de soluções. Ele se referia a políticas públicas: a ideia é mostrar o que é feito aqui, por governos, que poderia ser adaptado a outros países e realidades. Mas as soluções brasileiras não se limitam à esfera governamental, e uma COP na Amazônia é um bom momento para lembrar disso. Hoje, as áreas de floresta mais preservadas são justamente aquelas no interior de terras indígenas e territórios tradicionais. Esses povos e comunidades, que mantêm relação estreita com seus territórios, têm muito a ensinar sobre como conviver harmonicamente com a natureza. É preciso ouvi-los.

Num tempo em que os governos parecem indispostos à cooperação, é oportuno lembrar que é dos territórios populares que costumam vir as melhores soluções para as crises.

Você vai gostar também:

Cis e trans: qual a diferença dos termos?

3 min

Saiba o que pode e o que não pode em uma abordagem policial

16 min

Rafael Ciscati

ECA: o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente

7 min

Entrevista

Ver mais

COP30: “A Conferência das Partes precisa ouvir a parte do povo”

6 min

Angela RoRo: relembre a entrevista histórica da cantora ao Chanacomchana

11 min

Glossário

Ver mais

O que é adaptação climática e por que ela importa

5 min

Povos e comunidades tradicionais: entenda o que são

14 min